手計測をする

用意するもの

ペン、メジャー、A4用紙。

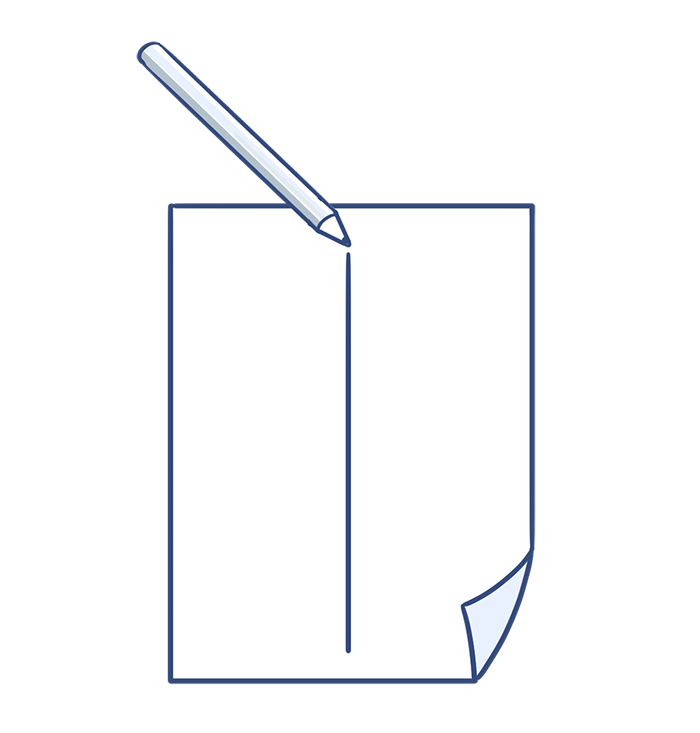

紙をたて半分に折って、それに沿い、たて線を引いてください。

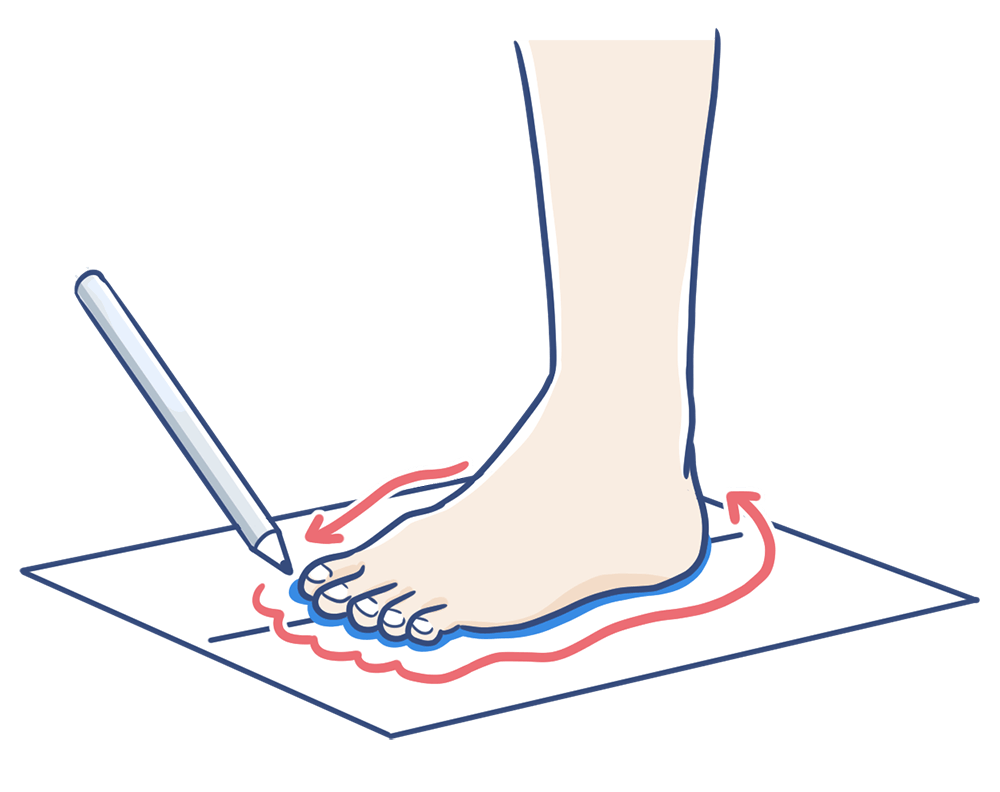

足形を取ろう

先ほど引いた線の上に、かかとの後端の真ん中と、人差しゆびの中心を合わせて立ちます。

この時、靴下でゆびが丸まっていると3〜5mmほど短い寸法になりますので、ゆびが伸びていることを確認するため、はだしで測ります。子どもに正面を向いてまっすぐ立ってもらいます。

足のかたちに沿ってぐるっとラインを描いてください。ただしその時・・・

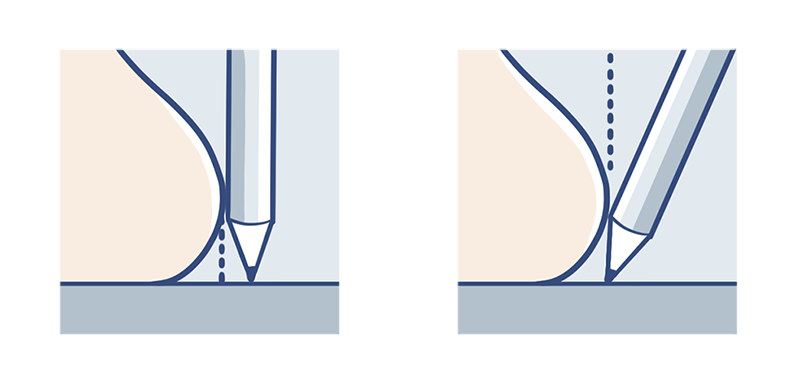

ペンは紙に対して直角ではなく(足よりラインが大きくなってしまいます)、ペンを足側にちょうどよく傾けてください。ちょっと練習が必要かも。

足長の採寸

一番長いゆびで計測していきます。

学習室・足のかたちにはタイプがあるもお読みくださるとわかりやすいです。

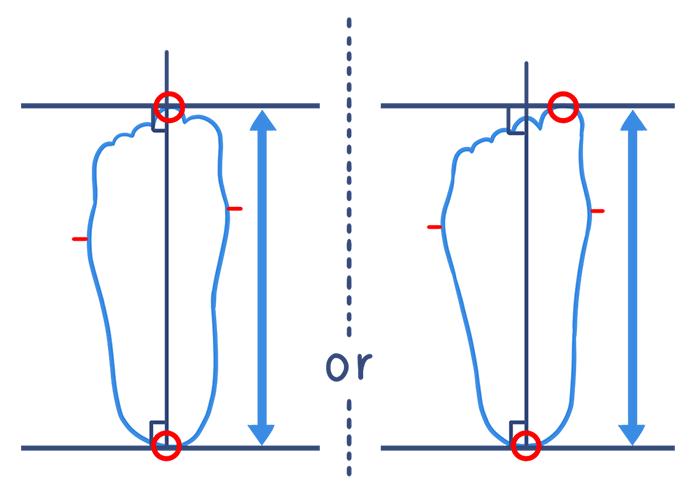

まず、つま先の先端(一番長いゆび)のところで紙を横に折ります。そして折ったところに沿って横線をひきます。こうすると縦の基準線に対して直角な線が引けます。

同じようにかかとの一番下に沿って紙を折り、線を引いてください。最後に横線から横線までの長さを計り、そこへメモします。これが足長(そくちょう)、足の長さです。

そのほかの採寸

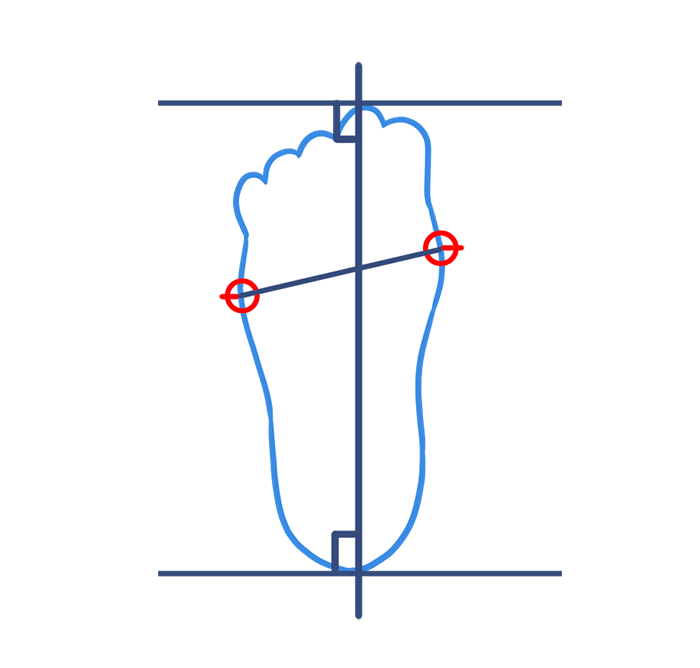

次は足幅(そくふく)、足の幅です。これは最初に足の一番出っぱっている部分にマークをしましたね。マークからマークをつなぐように線を引いてください。その直線の長さを計ります。

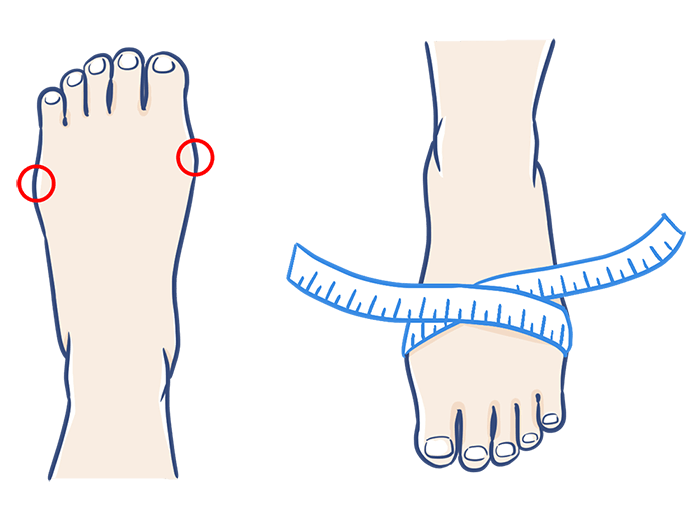

じっと立っていることができるお子さんは・・・足囲(そくい)、足を囲った長さも計ってみましょう。

左右の一番出っぱった位置(ラインを取った位置)でメジャーをぐるっと回し、親ゆびのつけ根と小ゆびのつけ根の一番太いところの周りを計ります。メジャーが交差したところのメモリを読みます。力加減が難しいですが、キュッと締めて、メジャーがたるまない様にゆるめたその中間くらい。慣れが必要です。

・

・

用語の説明

足長:かかと後端の中心点と、第二趾(人指しゆび)の中心点を結ぶ縦のラインを基準として、かかとから一番長いゆびまでの長さ

足幅:母趾の関節部分の一番出ているところと、小趾の関節で一番出ているところの長さ

足囲:第一趾(母趾)と第五趾(小趾)の付け根の、骨の張り出した部分の周囲の長さ